-

清代九个盐区中,扬州盐商之所以能积累巨额财富,甚至达到“家资千万,富可敌国”的程度,并非偶然,而是多种因素综合作用的结果:

"1. 地理位置和交通优势:"

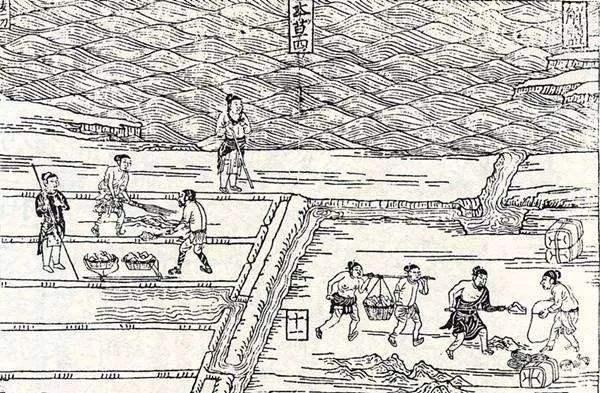

"运河枢纽:" 扬州地处京杭大运河与长江的交汇处,是当时全国最重要的水路交通枢纽。盐运船队从两淮盐场(主要分布在淮南和淮北)运盐,必须经过扬州,再转运到全国各地的消费市场。这使得扬州成为盐业中转、集散和交易的中心。 "辐射全国:" 扬州作为盐业中心,其辐射范围广阔,北至京师,南达江浙,西达河南,东至山东,几乎涵盖了全国所有的盐销区。这种强大的辐射能力使得两淮盐商能够掌控庞大的盐业市场,从而获取巨额利润。

"2. 政策因素:"

"两淮盐法:" 清代初期,两淮盐场产量丰富,但政府为了平衡全国盐税收入,实行了严格的盐引制度,即政府发放盐引给盐商,盐商凭盐引运盐销售。两淮盐场产量大,盐引多,使得盐商有充足的盐源可供经营。 "盐课重税:" 清政府从盐业中获取了大量的财政收入,盐

举报

举报 -

清朝扬州盐商富可敌国,家资千万主要有三个原因:

第一:政府照顾外加官商勾结

清朝初在两淮实行“根窝”机制,将每年出产的官盐分成固定批次,交给预先缴纳盐税的有实力商人。并将商人姓名登记造册,让他们成为拥有食盐专卖权的御用商人,商人依据纲册运销食盐的专利权证称“根窝”。商人缴纳一定数量的银两即可垄断某一地区的盐业生意,有根窝的可世袭其业,称为窝商,既而成为朝庭的“御用商人”。手里握着“根窝”的商人高枕无忧,大把赚钱。不仅如此,清政府为了褒奖扬州盐商的捐输,对盐引加斤频繁。两淮地区一引盐的数量从清初的二百二十五斤增加到了嘉庆年间的三百六十斤。盐商为了利益最大化,贿赂官员,每引偷偷多运一百多斤盐,从中牟取大量利润。更有甚者,贿赂盐官以多报少。官商勾结,寻私舞弊,为扬州盐商积累财富提拱了便利。

第二:人口爆炸,独占巨大市场

清朝中期人口大爆炸,乾隆初年人口才一亿,到了乾隆末年人口己达三亿。六十年便增长了三倍。再加上扬州盐商独占着长江流域,江淮平原六省二百五十多个州县的食盐消费市场,此地区又经济发展迅速,人口集中,为扬州盐商提拱了巨大的市场。而且有的地方为了保证每年捆绑在销售指标上的盐课收入的稳定,即使食盐供应饱和了,官府也会将本年度的销售指标摊派到未来几年。皇帝钦点的市场,在清朝中期的五十年时间里销售了700万引食盐,按一引利润三两来算,一共是2100万两,这只是明面上的,暗地里约5成都进了扬州盐商的腰包。

第三:扬州盐商的“自我维系”

扬州盐商为了保住自己被国家钦点的专营商人地位,可谓煞费苦心。他们主要从三个方面“下手”:第一是为清朝中期战争开销“买单”,以或政府支持;第二是用钱将自家子弟送入官场,将“官商勾结”变为“自家买卖”,“朝中有人好办事”嘛。第三是支持文化人以及当地文化活动,为盐商赚名声,“赔本赚吆喝”。

举报